痛みは年のせい?

年をとって一番困ることは、体が自由に動かないこと、また、腰や背中、膝などが痛むことでしょう。年のせいだといって、何とか我慢している人がほとんどです。医師に相談しても、根本的な治療法がないといわれることが多く、この痛みさえなくなればどんなに良いかと、大勢の高齢者が困っておられます。

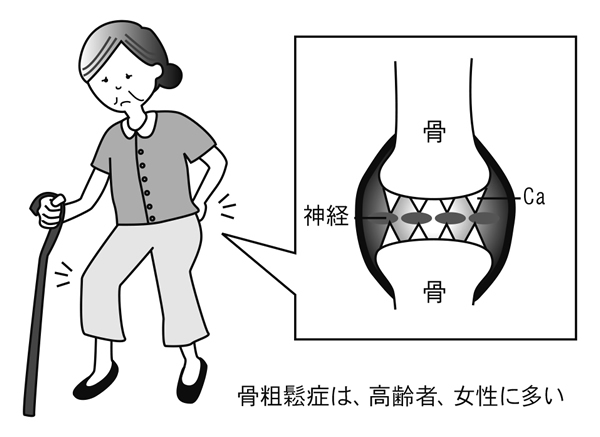

骨粗鬆症が、高齢者、ことに女性に多いことはよく知られています。カルシウム不足になると、血液の中のカルシウム濃度を低下させないために、副甲状腺ホルモンが骨からカルシウムを取り出して血液中に補うしくみになっています。このことを繰り返すうちに骨のカルシウムが減少してゆくのが、骨粗鬆症です。

カルシウムの摂り方が少ないために、骨の中のカルシウムが減るのはよく理解できます。しかし、不思議なことに、血管や脳やさまざまな細胞の中ではカルシウムが増えるカルシウムパラドックスについては、まだまだ充分に理解されていません。そして、カルシウムパラドックスになると、軟骨の中にもカルシウムが入ってくるというと、驚かれる人も多いでしょう。

痛みはカルシウム不足で悪化する

血管の壁や脳と同じように、軟骨にはもともとカルシウムはほとんどありません。しかし、加齢とともに、軟骨中のカルシウムはますます増加します。なぜならカルシウムの摂り方が少なくなり、腎臓での活性型ビタミンDの生成能力が低下し、腸からのカルシウムの吸収が減ること、また女性では、エストロゲンの分泌が減って、腸からのカルシウムの吸収力が弱くなることが、副甲状腺ホルモンの分泌を増やし、軟骨細胞の中にカルシウムを侵入させるからです。また、軟骨は、骨と骨の間にあるゴムのような弾力性のあるクッションですが、骨の間にはさまれて圧力が加わるほど、その中に含まれるカルシウムは増えてきます。関節を長い間使ううちに、軟骨にはカルシウムが入り、硬くなります。カルシウムの摂り方が足りないと、ますますその傾向は強くなります。

軟骨にカルシウムが入ると、どのようなことが起こるのでしょう。まず、軟骨は古いゴムのように硬くなります。さらに、関節は常に使われているので、固くなった軟骨は次第にすり減って行きます。クッションがなくなった関節では、骨と骨が直接ぶつかって、変形していきます。これが変形性関節症で、膝・股関節・よく使う手の指などに多く起こります。なかなか厄介で、手術が必要なこともあります。

この現象が背中に起こると、変形性脊椎症になります。家具などは、使えば使うほどすり減りますが、骨と骨がぶつかる所では、逆に、たんこぶのように骨が飛び出してきます。これを骨棘(こつきょく)といいます。棘(とげ)のような余分な骨が神経を刺激するので激しい痛みが生じるのです。骨粗鬆症は、骨折と変形が起こるまではまったく痛みがないので「沈黙の病気」といわれますが、変形性関節症は初めから終わりまで強い痛みが続きます。変形性脊椎症の場合、DXA(二重エネルギーX線吸収法)などによる骨量測定では、かえって骨量が増えているので、骨粗鬆症の対極にある「骨が強すぎる病気」だと考える人もいました。

しかしこれは間違いであり、どちらもカルシウムの摂り方が不足して起こる病気なのです。変形性関節症も、カルシウム不足が原因で軟骨にカルシウムが集まる、カルシウムパラドックスであることがわかりました。