血管がポキポキ折れる

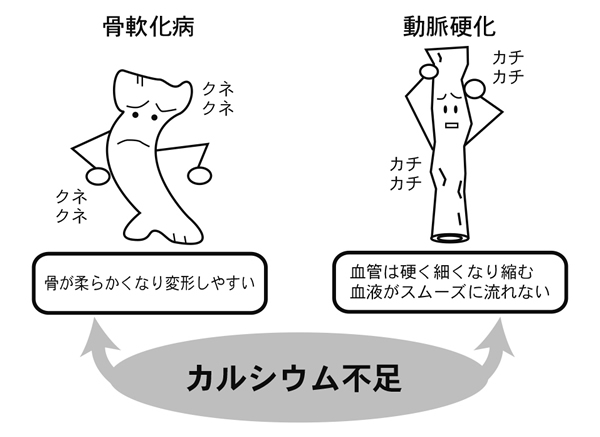

動脈は心臓から全身の各組織へ血液を送る管です。伸縮自在で、必要に応じて太くなったり細くなったりします。したがって、常にゴム管のように軟らかくなければなりません。動脈硬化というのは、軟らかいはずの動脈が硬くなることです。逆に、体を支えるために硬くなければならない骨が、軟らかくなってしまう病気を骨軟化症といいます。骨軟化症は、カルシウムやビタミンDの不足によって骨のカルシウムが減り、骨の石灰化が不十分になることです。反対に、動脈硬化は、カルシウムが動脈にたくさんついて、骨のように硬くなってしまうことです。日本の老年医学の開拓者である尼子富士郎博士(1893〜1972年)は、かつて浴風会病院で老人の献体解剖をした際に、大動脈が骨のようにポキポキ折れるほど硬くなっている多くの症例に接し、その謎を解明するために老人病の研究を志した、という話が知られています。

動脈硬化へのステップ

折れる程に動脈が硬くなるには、いくつかの段階があります。広く知られているのは、コレステロールとの関係です。コレステロールやその他の脂質は、血液から血管壁に入り、線維化と細胞の増殖を起こして壁を厚くさせます。血液の通る道は、当然狭くなります。そして、そこにカルシウムが付着するので、血管が硬くなります。動脈硬化の最後の仕上げは、カルシウムの仕業なのです。しかし、カルシウムの役割はこれだけではなく、コレステロールが血管に入るずっと前に、動脈硬化の最初の段階から、すでに始まっています。

カルシウムが不足すると、血液中のカルシウム濃度が少し下がり、これが副甲状腺ホルモンの分泌を高め、その働きで骨からカルシウムが溶け出し、血管壁にもカルシウムが増加します。これが上述のカルシウムパラドックスです。カルシウムが血管壁に入ると平滑筋が収縮し、高血圧になります。すると、心臓は常に強い力で血液を押し出すので、血液の強い圧力によって血管壁に細かい傷がつきやすくなります。そうした傷からコレステロールが侵入したり、また、このような傷を治していく時、カルシウムが過剰反応を起こさせ、細胞が集まって増殖します。つまり、カルシウムがトロイの木馬のように血管の防壁を通り越して、コレステロールを導き入れるのです。

高血圧と動脈硬化は一つの糸で結ばれており、その背景にあるのがカルシウム不足です。そして骨粗鬆症は、必ずそれと併行しておこっているのです。動脈硬化は、大変恐しい病気です。脳の働きの大部分が失われ、運動や言葉の障害の起こる脳血栓(脳軟化症)や、一瞬のうちに生命を奪う心筋梗塞は、動脈硬化が原因です。そしてその大もとは、カルシウム不足と脂質代謝異常なのです。