マッカロン博士の発見

日本人のかかる病気の中で一番多いのは何でしょう。例えば、風邪をひいたことがないという人はほとんどいないと思います。少なく見積もっても、日本人の半分の6000万人は風邪にかかったことがあるでしょう。しかし、赤ちゃんやお年寄りなどの免疫力の非常に弱い人以外はすぐ治るので、一時的な病気といえますし、なかなか治りにくいとしても、押さえ込むことができます。これに対して、慢性の病気の中では高血圧が断然トップで、患者数は4000万人とも言われています。加齢とともに血圧は上がるので、高齢化によってこれからますます増えるでしょう。

加齢とともに増えてくる病気を、かつて成人病・老人病と呼んでいました。最近では、長年の生活習慣の積み重ねによって起こることを強調して、「生活習慣病」に統一されています。高血圧は、加齢と共におこることが多く、心筋梗塞や脳卒中といった死に至る病気を引き起こすことから、生活習慣病の代表選手とみられています。

その高血圧を起こすのは、ナトリウムの摂り過ぎではなくてカルシウムの欠乏だという研究結果を、アメリカのオレゴン州のマッカロンという腎臓病と高血圧の専門家が1984年に発表しました(※4)。マッカロンによると、高血圧患者を対象に、ナトリウムとカルシウム摂取について栄養調査を行ったところ、ナトリウムの摂り過ぎではなく、カルシウムの不足している人が多かったというのです。

高血圧のメカニズム

では、なぜ、カルシウムが不足すると血圧が上がるのでしょうか。

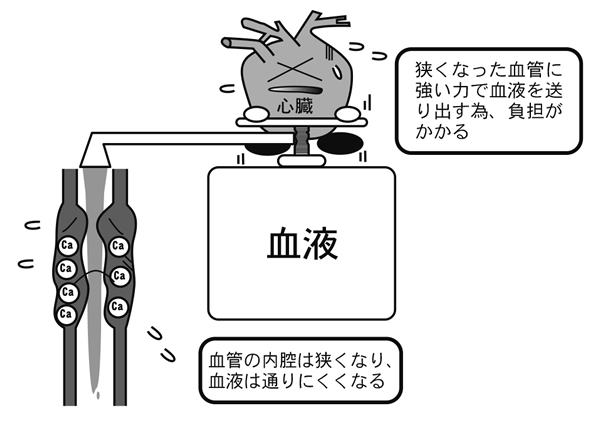

血液は血管の中を強い勢いで流れています。血管が狭くなると、ポンプである心臓は、より強い力で血液を送り出そうとするため、大きな負担がかかります。と同時に、血管にも強い圧力がかかります。

カルシウム摂取量が少ない時、血液中のカルシウムを一定に保たなければ生命が危ないので、副甲状腺ホルモンが出てきて骨からカルシウムを取り出します。骨から溶け出たカルシウムは、やはり副甲状腺ホルモンの働きで、血管壁の細胞の中に入ります。筋肉は、細胞内にカルシウムが増えると収縮する働きがあるため、平滑筋の細胞内にカルシウムが入ってくると収縮が強くなります。その結果、血管の内腔が狭くなり、血液が通りにくくなり、心臓は今までより強い力で血液を押し出さなければ、全身に血液を送ることができなくなります。これが高血圧です。

ナトリウムを摂り過ぎると血液が水分で膨張します。しかし、それよりも、体内でのナトリウムの増加がカルシウムを体外へ排出させ、カルシウムの欠乏を起こすことが、高血圧を悪化させる大きな原因だったのです。もちろん、自律神経やストレス、遺伝、他のホルモン等、高血圧を悪化させる因子は多いのですが、カルシウムを充分補給すると、高血圧が改善する例がたくさんあります。

この様にナトリウムの過剰摂取、カルシウム欠乏。この二つはどちらも高血圧を引き起こし、両者の間には、切り離せない関係があります。

高血圧のネズミは骨も弱い

京都大学名誉教授の岡本耕造博士が日本で初めて育種に成功した自然発症高血圧ラットは、血圧の高いネズミを掛け合わせて、ヒトの高血圧と似た状態をつくり出したものです。調べてみたところ、このネズミは腸からのカルシウムの吸収が悪く、カルシウムが不足しているにもかかわらず、血管壁や他の細胞内では、かえってカルシウムが増えていることがわかりました。そこで、カルシウムを充分に与えると、高血圧が起こらなくなることもわかりました。極度の高血圧で、脳卒中を起こすネズミの系統では、高血圧と骨粗鬆症が併発していることも明らかになっています。

高血圧は、カルシウム・パラドックスの顕著な例で、この病気を通して謎が解明されようとしているのです。

(※4)McCarron JA, Blood pressure and nutrient intake in the US. Sciense 1984;224:1392-8