カルシウムパラドックスって?

カルシウムの摂取量が不足すると血液や細胞のなかでは逆にカルシウムが増える、という不思議な現象が起きます(※2)。これをカルシウムパラドックスと言いますが、それはどのようにして起きるのでしょうか。

カルシウムが、「生命の炎」とも言われるのは、骨を作るだけでなく生命維持に不可欠な栄養素であり、それゆえ、血液中のカルシウム濃度は常に一定に維持されていなければならないからです。カルシウムが一定の濃度に保たれていないと、心臓や脳の働きが乱れ、生命活動そのものが危うくなるのです。

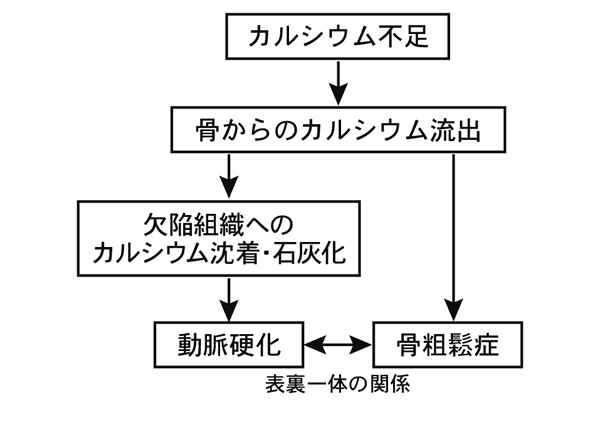

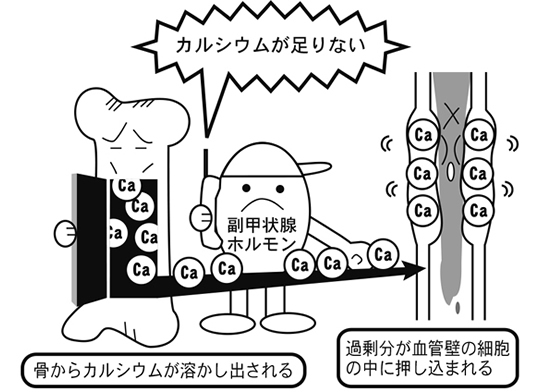

カルシウムの摂り方が足りないと、まず、血液中のカルシウムが減ります。これは大切な情報として、副甲状腺(甲状腺の後にある米粒のような4個の器官)という内分泌腺に伝えられ、その結果、副甲状腺ホルモンが分泌されます。副甲状腺ホルモンの大切な仕事は、骨に働きかけ、骨からカルシウムを取り出して血液中に移動させ、血液中のカルシウム濃度を一定に維持することです。ところがカルシウム不足が慢性的になっていると、生命を維持するために常に骨からカルシウムが溶かし出されるので、ご存知のように骨粗鬆症になりますが、それだけではありません。副甲状腺ホルモンがいつもたくさん出ていると、必要以上に多くのカルシウムが溶かし出され、過剰分は行くところがなくなって血管や脳や軟骨、各細胞の中など、通常はカルシウムが侵入禁止になっている組織にまで押し込まれてしまうのです。

恐ろしい、カルシウムパラドックス

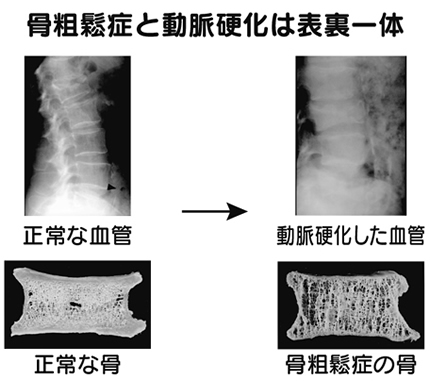

血管の組織にカルシウムが増えると、当然、血管は硬く狭くなります。これが動脈硬化です。硬い血管は狭くて血液が通りにくく、しかもカルシウムが血管を硬くし、自由な収縮を妨げるので、血圧も上がります。事実、カルシウムの摂り方が不足している人では高血圧や動脈硬化が多く、カルシウムを十分に摂ると快方に向かうことが、わかっています。また、明らかにカルシウム不足で起こる骨粗鬆症は、動脈へのカルシウム沈着と一緒に起こることが、100年以上も前から知られています。最近では高速断層撮影(CT)という新しい方法によって、カルシウムやビタミンDの不足している人に冠動脈の石灰化(心臓に血液を送り込む冠状動脈の動脈硬化)が多いこともわかっています。その意味で、骨粗鬆症と動脈硬化は、カルシウム不足を原因とした、表裏一体の関係にあると言えましょう。

次の写真は大動脈付近のレントゲン写真です。通常、血管はレントゲンには映りませんが、動脈硬化を起こした血管はカルシウムパラドックスによる細胞の石灰化(カルシウム沈着)が起こっているので、血管に白い石灰影が見えます。右側の写真には石灰化した血管が浮き上がってみえます。これはカルシウム不足がもたらした大きな弊害の一つです。

細胞の中はもともと真空管のように、カルシウムはほとんどなく、それは細胞が健全に活動するための条件です。もし細胞内にカルシウムが侵入すると、細胞自体の働き・機能は著しく低下するのです。

脳細胞にカルシウムが増えると脳の働きが低下し、特に記憶を司る海馬という部位でそれが起こると、認知症になります。膵臓の細胞の中にカルシウムが入り過ぎると、血糖値が高くなってもインスリンが十分に分泌されず、糖尿病になります。ガンも、発生する器官の差こそあれ、細胞の中に大量のカルシウムが侵入し、それが細胞機能を衰えさせ、その結果、免疫力が低下することによって起こるのです。筋肉の力も、筋肉組織内にカルシウムが入り過ぎると弱り、軟骨にカルシウムが入り過ぎると、変形性関節症や変形性脊椎症という腰や膝の痛む病気になります。生活習慣病といわれる病気のほとんどすべての原因が、カルシウム不足によるカルシウムパラドックスだというのは、大変恐ろしいことです。

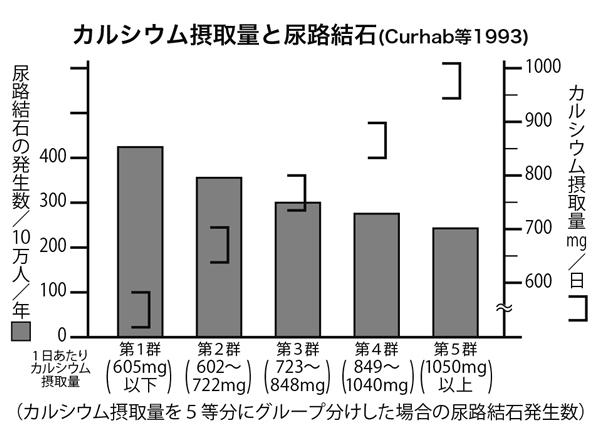

カルシウムパラドックスの一番わかりやすく、しかも誤解されている例は、結石でしょう。結石は、カルシウムの摂り過ぎから起こると思われがちですが、実際は全く反対、その原因はカルシウム不足なのです。ハーバード大学のカーハン教授は、カルシウム摂取と腎臓結石の発症の関係について十数年間追跡調査しました。その結果、カルシウム摂取の少ない人に腎臓結石ができやすく、十分な人にはできにくいことがわかりました。

カルシウムが足りないと、骨から余分なカルシウムが溶け出して結石になるのです。骨の中には、毎日食べる食事に含まれる量の何万倍ものカルシウムがあります。また、結石のできやすい人は、カルシウム不足で血液中のイオン化カルシウム濃度の低い人、副甲状腺ホルモンが多く分泌されている人、血液中のマグネシウムの高い人に多いこともわかってきました。

(※2)パラドックス(=逆説)の意味は、一見、真理に背いているように見えるが、実は真理を言い当てていること。または常識と考えられていたことが真実ではなく、逆に常識ではないと考えられていたことが正しいということ。