便秘も様々な種類があります。

1. 大腸や直腸の働きの異常による「機能性便秘」

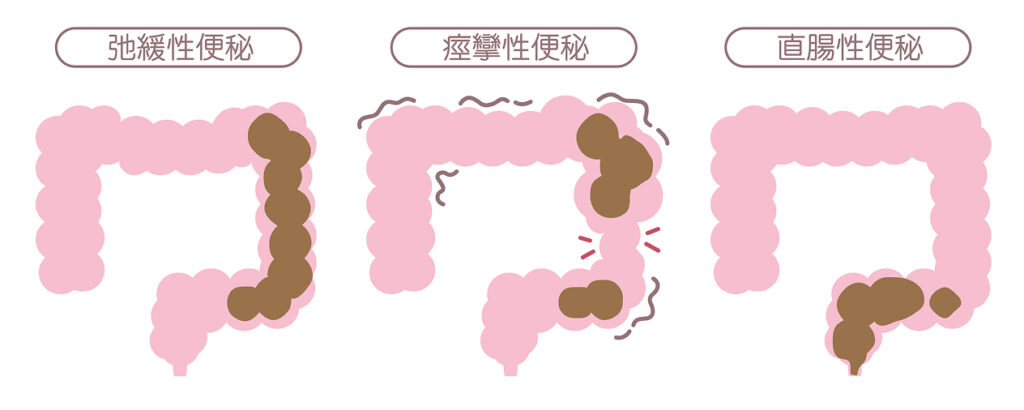

最も多いタイプの便秘です。生活習慣やストレス、加齢などの影響を受けて、大腸や直腸・肛門の働きが乱れる結果、起ります。さらにこの便秘は3つのタイプに分けられます。

弛緩性便秘

大腸は、その内容物(食べ物の残りかすなど=便)を蠕動運動によってコロコロ転がし、その過程で少しずつ水分は便から減少して行き、腸へと運ばれます。大腸を動かす筋肉が緩んで、蠕動運動が弱まると、なかなか便が運ばれないために便秘になります。高齢者が便秘しやすい原因の一つです。また、朝食をとらなかったり、運動不足などの乱れた生活習慣による便秘も、これに該当します。

痙攣性便秘

大腸の蠕動運動に連続性がなくなり、便の通過に時間がかかり過ぎて起こる便秘です。ストレスの影響が強いと考えられています。

直腸性便秘

運ばれてきた便が大腸から直腸に入ると、直腸のセンサーが働き便意をもよおします。そこでトイレに行くと、ふだんは肛門を閉めている肛門括約筋が緩み、排便に至ります。ところが、便意を習慣的にがまんしていると神経の感度が鈍って、直腸に便が入っても便意を催さなくなります。女性が便秘しがちな理由の一つです。また最近、温水洗浄便座の水を肛門の奥まで入れるために神経の感度が鈍り、便秘になる人が増えています。

2. 便の通過が物理的に妨げられる「器質性便秘」

大腸がんや手術後の癒着、炎症性疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病)などのために、大腸の中を便がスムーズに通過できずに起こる便秘です。女性で、直腸の一部が腟に入り込んでしまう直腸瘤も、よくある原因です。このタイプの便秘では、まず元の病気を治すことが基本です。

3. 全身の病気の症状として起こる「症候性便秘」

甲状腺機能低下症や副甲状腺機能亢進症では大腸の蠕動運動が弱くなり、便秘がちになります。いずれも女性に多い病気です。女性の場合、病気とは別ですが、生理や妊娠中にホルモンの影響で便秘になりやすくなります。このほか、神経損傷や糖尿病の合併症などで、神経の働きが不調になった場合も、このタイプの便秘が起こります。

4. 別の病気の薬の副作用で起こる「薬剤性便秘」

抗うつ薬、抗コリン薬(風邪薬、ぜん息や頻尿、パーキンソン病などの薬)、せき止めなどは大腸の蠕動運動を抑えるので、副作用で便秘になることがあります。