「カルシウムと工藤先生の深い関係」

テニスと神経科学をこよなく愛する、工藤佳久先生。

「3Aカルシウム」をきっかけにご縁をいただいてから、もう数十年のお付き合いになります。実は工藤先生、世界で初めてカルシウムイオン濃度を可視化(カルシウムイメージング)したという、神経科学界のレジェンド的存在。

そんな工藤先生が、今回は少し肩の力を抜いて、「カルシウム」の世界を語ってくださいます。研究の第一線で活躍する先生だからこそ伝えられる、ユーモアと深みのあるコラムです。ぜひお楽しみください。

カルシウムは、子どもはもちろん、高齢者にも必須。

健康な身体を維持するにはカルシウムが必要であることはいまや常識ですね。

私が子どもの頃「きちんとカルシウムを摂らないと大きく丈夫な大人になれないよ」と教えられ、手っ取り早いカルシウム源として煮干しをボリボリ囓りました。

これはそれなりに美味しかったのですが、成長期だから無理にでも食べなければというプレッシャーもありました。

カルシウムは骨が急速に発達する子どもにとって必須であることは誰もが理解しています。けれど、「歳を重ねてもしつこくカルシウム不足にならないようにと迫られるのは納得ができない。どちらかといえば若い頃より身長は低くなってきたし、体重も相当減ってきたのだから今更骨を増してどうなるんだ?」と抵抗したい高齢者もおられるかも知れません。

これはとんでもない間違いです。

でも、最近はカルシウムの必要性についての情報がテレビやネットから入ってくるので、「馬鹿言ってんじゃないよ。カルシウムは大人でも高齢者でも必要ってことは常識だよ」と反論される聡明で健康な人々が多くなっているようです。

これは大変よいことです。

でも、なぜ毎日カルシウム摂ることが必要なのか?カルシウムは骨だけではなく、人間を始め全ての生物が生きて活動するために必須の物質なのです。そのことを理解されておられる人は、まだそれほど多くはないと思います。

私たちの知の源である脳、動物として自由に動きまわるための筋肉と骨、身体全体に必要な栄養分を運ぶ血液を循環させる心臓において、それらの細胞のエネルギー産生に関わっているのは、細胞内のミトコンドリアです。そのミトコンドリアの発現に直接関わっている生命機能の最重要物質が、実はカルシウムなのです。

だから、カルシウムが私達の身体にとってどれだけ必要なものであるかを知ることは、壮大な生命の仕組みをほぼ全て理解することと同じくらいに大変なことなのです。はっきり言って全部理解するのは無理です。でも、全部でなくてもいい、少しでもその仕組みを理解することで、その分だけカルシウムの凄さに触れることはできます。このコラムは急がず、慌てず、少しずつカルシウムの素晴らしい働きを紹介してゆきたいと思います。

何故、多くの元素の中からカルシウムが選ばれたのか。

地球の表面部分(地殻)に含まれる元素の中でカルシウムは約4%(質量率)を占めています。

これは酸素、ケイ素、アルミニウム、鉄に続く5番目の多さです。この多さもさることながら、カルシウムはもの凄く反応しやすい物質あることが生命維持の要として選ばれた理由の一つです。実際に反応の激しさのために自然界に単体で存在することは難しく、いろいろな元素と強く結合した形で存在します。

二酸化炭素と結合してできる炭酸カルシウム(石灰岩や貝殻)や、歯や骨の成分として知られるリン酸カルシウムのように、固くて丈夫な物質として容易に認識することができます。

ところが、反応しやすい性質を持ったまま水の中に存在することができるのです。私たちの身体の60~70%は水ですですから、血液や身体を構成する細胞内やその周囲には水が十分に存在しています。

したがって、生体が必要とする量のカルシウムが陽イオン(Ca2+)の形をとって、多様な細胞、筋肉や神経細胞などに分布することができます。そこには、ナトリウムイオン(Na+)もマイナスイオン(最も多いのが塩素イオン;Cl–)も適量が分布し、互いにバランスをとりあって存在することができるのです。細胞内でのカルシウムイオン(Ca2+)のダイナミックな働きについては今後のコラムに詳しく説明します。

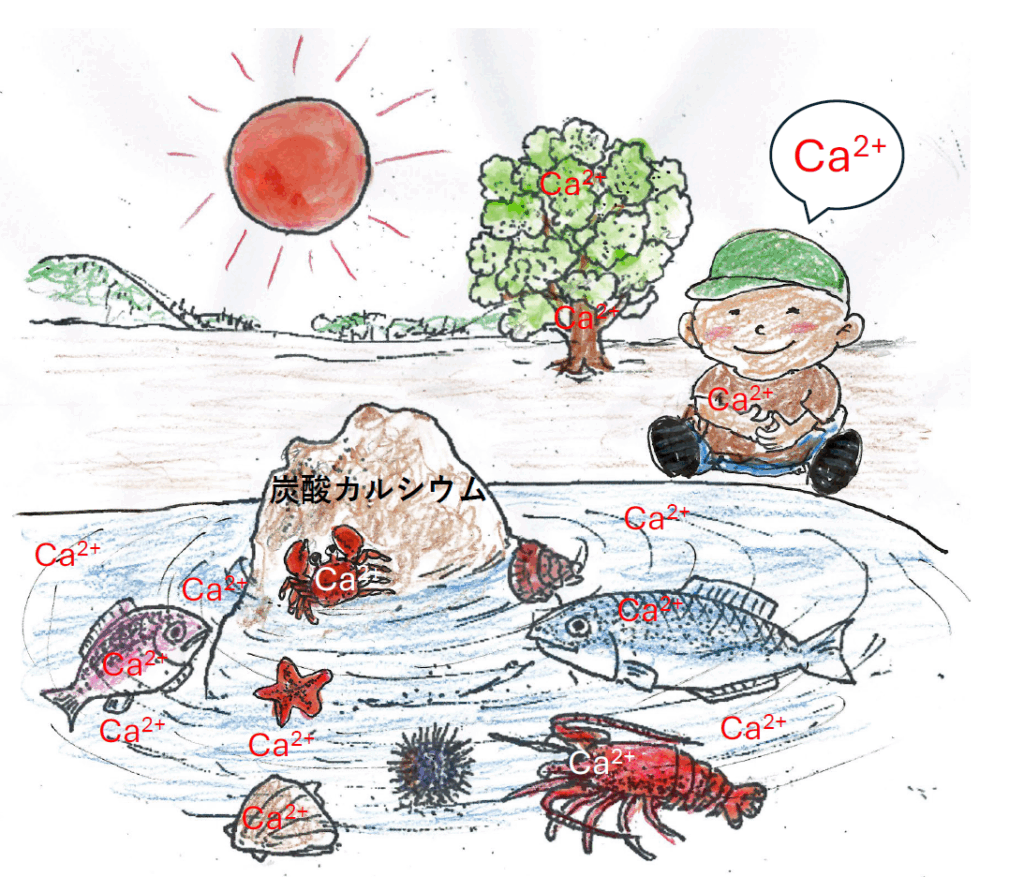

【イラスト:工藤佳久 海水にはカルシウムイオン(Ca2+)が含まれており、多くの生物の生命を生み出し育んでいる。人間を含めた陸生動物には血液中に必要な量のカルシウムイオンを保つ仕組みが備わっている。

まとめ

- カルシウムは、子どもはもちろん、高齢者にも必須

- カルシウムは、人間を始め全ての生物が生きて活動するために必須の物質

- カルシウムは、凄く反応しやすい物質あることが生命維持の要として選ばれた

監修

工藤佳久 先生

1964:名古屋市立大学・薬学部卒

1964-1968:興和株式会社東京研究所勤務(名古屋市立大学、和歌山医科大学、大阪市立大学・医学部へ国内留学)

1968-1978:名古屋市立大学 薬学部 助手、講師、助教授

1978-1995:三菱化学(三菱化成)生命科学研究所 主任研究員、脳神経薬理学研究室・室長、脳神経科学部・部長

1995-2005:東京薬科大学・生命科学部 教授

2003-2007:特定領域研究「神経グリア回路網」総括班長

【著書】「神経生物学入門」 (朝倉書店、2001年)、「神経薬理学入門」(朝倉書店、2003年)、「生命学がわかる」工藤・都筑共著(技術評論社、2008年)「改訂版 もっとよくわかる!脳神経科学」(羊土社2019)など